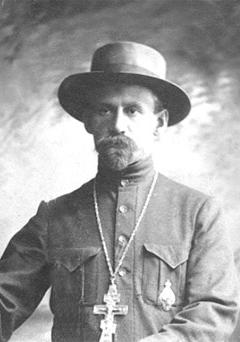

Священномученик Сергий родился 10 апреля 1879 года в городе Свердловске в семье священника Иоанна Знаменского. Отец умер рано, и Сергей воспитывался в доме деда — сельского псаломщика.

В 1913 году он окончил Казанскую Духовную академию и женился; у них с супругой Марией Лукьяновной было две дочери. В 1913 году Сергей Иванович был рукоположен в сан священника к кафедральному собору в городе Чите. На него были возложены обязанности миссионера среди языческих племен среди бурят-монгол.

Когда началась Первая мировая война и потребовались полковые священники, отец Сергий был командирован на фронт священником 234-го Борисоглебского пехотного полка. Он пробыл на фронте до конца войны. За самоотверженное служение отец Сергий был награжден двумя орденами и георгиевским крестом 4-й степени.

Когда началась Первая мировая война и потребовались полковые священники, отец Сергий был командирован на фронт священником 234-го Борисоглебского пехотного полка. Он пробыл на фронте до конца войны. За самоотверженное служение отец Сергий был награжден двумя орденами и георгиевским крестом 4-й степени.

В 1917 году он был возведен в сан протоиерея и награжден крестом с украшениями и митрой. После распада фронта отец Сергий отправился домой в Читу, но в это время началась гражданская война и почти остановилось движение на железных дорогах. Разруха застала его в то время, когда он находился в Симбирске, и архиепископ Симбирский Вениамин (Муратовский) назначил его в Троицкую церковь в село Чуфарово Симбирского уезда, куда к нему приехала жена с дочерью. Здесь своей активной деятельностью, проповедями, тем, что никому из крестьян не отказывал в исполнении треб, куда бы и в какую погоду его ни звали, священник вскоре завоевал себе значительный авторитет, причем как среди крестьян, так и у представителей местных властей.

Однако среди местных коммунистов у него оказались противники, которыми предводительствовал председатель волостной коммунистической ячейки Степан Шарагин. Они занимались поборами с крестьян и грабежом, и им не нравилось, что священник видит организуемый ими разбой и говорит об этом, и они стали предпринимать усилия, чтобы убрать священника из села.

Излагая ход событий, протоиерей Сергий писал в заявлении в уездный комитет партии:

«Целых два года горе-коммунист Шарагин ведет против меня травлю, находя в этом себе и помощников… Первоначально, стараясь замарать меня пятном контрреволюции перед Отделом управления уездом и Губчека, они силились зачислить меня на службу в тыловое ополчение. Но это их желание не исполнилось: «несколько раз меня вызывали в уездный военкомат, но в конце концов мобилизационный отдел выдал мне удостоверение, что, как родившийся в 1879 году, я не подлежу ни учету, ни мобилизации. Потерпев неудачу здесь, меня арестовывают и отправляют в Тагайский Райоперштаб, дабы мобилизовать на работы. Райоперштаб мобилизует меня на Чураковский ссыпной пункт. Так как это отлучало меня от прихожан, то последние ходатайствуют об оставлении меня в Чуфарове. Губпродком отменяет мобилизацию Райоперштаба и мобилизует на должность секретаря Чуфаровского сельсовета… Я по должности секретаря стал обнаруживать злоупотребления и хищения при государственных разверстках, меня вышвырнули с этой должности и начали употреблять усилия, чтобы арестовать и засадить в тюрьму. Делали доносы в Губчека, обвиняя меня в контрреволюции…»

В 1920 году недоброжелателям священника не удалось удалить его из села — отец Сергий был освобожден из ЧК со следующим удостоверением: «Дано оно священнику села Чуфарово Симбирской губернии протоиерею Знаменскому в том, что по возвращении своем из города Симбирска (где он находился на допросе в Губчека) по месту своего жительства он не подлежит ни аресту, ни каким-либо другим репрессиям без ведома и согласия Губчека. Виновные в неисполнении вышеизложенного будут привлечены к ответственности, как за неисполнение распоряжений».

Но Шарагин не прекратил попыток удалить священника из села и 12 марта 1921 года послал в Симбирскую Губчека заявление: «Поп Знаменский ввиду отлучения Церкви от государства образовал себе церковный совет из кулацкого элемента, распродавших своих лошадей и покупивших двухлеток с целью не гонять никаких подвод, собирает самовольно сельские сходы, на которых решают крупные дела, как например, на днях сам поп производил ревизию и учет приказчику Чуфаровского общества потребителей Никите Лаврентьеву, на которого сделал недочет куриного мяса, за что и отдал его под суд, хотя на это не имел никакого полномочия. Затем возбуждал вопросы против посевкомов и против гоньбы подвод, и действительно, в Чуфарове народ религиозный поверил больше попу, чем правительству, почему от организации посевкомов отказались. Ведет каждый праздник длинные проповеди против коммунистов, называя их масленщиками, яичниками, мясниками, живодерами и так далее, и так далее. Одним словом, Знаменский полный контрреволюционер, идет против распоряжений советской власти и коммунистов и не дает последним никакого ходу. Всячески обзывает их, издевается над ними и делает всякие насмешки».

16 марта он направил еще одно заявление в уездный комитет партии, в котором писал: «Чуфаровская волкомячейка РКП сообщает, что священник села Чуфарова Знаменский разносит провокационный слух среди крестьянского населения, будто бы город Петроград взят повстанцами, коммунистов всех убивают и скоро будут бить здесь, в Симбирской губернии, и этим самым возмущает массу. Подобные слухи среди крестьянского населения недопустимы, а посему просим губернский районный комитет партии принять меры к прекращению провокационных слухов».

18 марта заявление было передано в ЧК города Симбирска. Получив его, один из уполномоченных ЧК распорядился: «Попа арестовать, вести следствие, написать волостному совету, что попы к ревизии не допустимы».

20 марта верующие направили в Симбирский революционный трибунал заявление: «Церковный совет доводит до вашего сведения, что гражданин села Чуфарова, к сожалению коммунист, С. С. Шарагин уже неоднократно добивался через свою клевету от советской власти незаслуженных притеснений и даже чуть не арестов нашего священника, протоиерея Сергия Знаменского. Но благодаря его невиновности дело в Симбирской Губчека производством прекращено, и ему выдано удостоверение, что он никаким арестам ни обыскам не подлежит. В настоящее время коммунист Шарагин занялся агитацией против нашего священника, собирая обманным путем подписи граждан под клеветой на священника. Но пока ему это не удалось, но со временем, может быть, и удастся, так как есть люди, которые по запугиванию его, Шарагина, и под давлением его могут и подписаться, а потому церковный совет в лице президиума просит вас, как блюстителя порядка и спокойствия в губернии, предотвратить и в корне пресечь начатое Шарагиным позорное дело, оскорбляющее чувства верующих, что программой коммунистов повелевается бережно охранять, и, кроме того, когда по неотложным делам потребовалась подвода для поездки в город Симбирск, то тот же Шарагин ходил по селу и запугивал граждан, что если кто поедет с уполномоченным и священником, то будет им арестован или отправлен на принудительные работы. А потому церковный совет просит вас. как защитника и блюстителя порядка, оградить нашу независимость и свободу нашей религии». Протоиерей Сергий был арестован 21 марта 1921 года в то время, когда находился по делам в Симбирске, и заключен в тюрьму ЧК. Еше до своего ареста отец Сергий послал телеграмму Ленину: «Письмом к Вам, на которое не получалось ответа, я, хотя и поп, но честный гражданин Советской республики, просил Вас защитить меня от бесчестного председателя коммунистической ячейки села Чуфарова Степана Шарагина, который все время грозит засадить меня в тюрьму за то, что я обличал его мерзкие поступки, чернящие не только коммуниста, но всякого гражданина. Ныне он свои угрозы привел в исполнение, меня вызвали в Губчека и после опроса хотя и отпустили домой, но делавший допрос товарищ Теряев заявил, что тюрьма ждет меня. У местной власти нет защиты, не верят не только моим показаниям в моем деле, но в делах всего общества, не принимают во внимание общественных приговоров, официальных донесений волисполкома и по загадочным причинам верят одному Шарагину. Прикажите Губчека мое дело передать кому-либо другому, высланному из центра, если это найдется возможным, ибо из-за Шарагина страдаю не один я, но он клевещет и на общество, и на исполком».

Ленин распорядился спросить об этом деле губернский комитет партии и губернский исполком. Но это не привело к облегчению участи священника. Степан Щарагин со своими сообщниками к этому времени договорились обо всем показывать одинаково, придя к выводу, что наиболее убедительным и достигающим их цели будет обвинить священника в контрреволюции.

Через некоторое время протоиерей Сергий был допрошен.

«Следователь спросил его:

-Вы говорили когда-нибудь в церкви проповеди?

-Говорил.

-Почему вы в своих проповедях называете коммунистов насмешливыми прозвищами «масленщиками», «яичниками», «мясниками» и так далее ?

-В своих проповедях я не только не называл коммунистов какими бы-то ни было прозвищами, но даже и не упоминал о коммунизме.

-Почему в селе Чуфарово не организовался посевком?

-Совершенно ничего не знаю.

-Не говорили ли вы в проповедях о пришествии антихриста на основании того, что разрешены законные гражданские разводы и браки.

-О пришествии антихриста я не говорил, и это было бы глупо с моей стороны.

-Зачем вами говорилось, что Петроград взят белыми, коммунистов убивают и скоро будут бить здесь?

-Никогда мною это не говорилось.

-Какие у вас доказательства того, что советская власть «грабит», как это вы говорили?

-Про грабеж, имея в виду советскую власть, я никогда не говорил.И если были мои проповеди о хищении, то они были обличительными против тех, кто из государственных разверсток утаивал в свою пользу.

-Зачем вы, когда прихожане просят вас о совершении религиозных треб, предлагаете им обратиться к коммунистам, они-де отслужат?

-Это было так. В октябре, в каких числах я не помню, по жалобе Шарагина я вызывался в Губчека. Будучи в крайне нервном состоянии и озлоблении на клеветника, а также торопясь к выезду в город Симбирск, допустил следующую нетактичную фразу: «Из-за Шарагина я вызываюсь в Губчека, пусть он и служит».

-Какие были у вас основания говорить, что на второй неделе поста будет переворот? О каком перевороте вы говорили прихожанам?

-Никогда не говорил.

-Если вы считаете некоторых отдельных личностей из членов РКП в Чуфарове своими врагами, то почему вы, как просвещенный, образованный интеллигент, не как руководитель религиозного культа, не пробовали облагоразумить, просветить своим заразительным примером, привлечь на свою сторону их симпатии?

Разве не нашлось бы другого способа, как только ругательства с церковного амвона?

До сего времени ответы на вопросы записывал следователь, далее отец Сергий ответы на вопросы записал собственноручно, так как ему показалось, что следователь не сможет записать ответ вполне точно.

-Ругательного способа в проповедях я никогда не употреблял и именно по той причине, что считаю себя несколько образованным, и с моей стороны не только как для служителя культа, но и просто как для интеллигентного человека было бы низко и недостойно употреблять какие-либо выражения, а, наоборот, я всегда стараюсь своим проповедям придать стилистическую отделку.

Почему я мягко не убеждал, например Шарагина, Лаврентьева, Панкратьева, так это понятно: они меня как «попа» не послушают.

-У вас, по вашим словам, строгая дисциплина, относящаяся и распространяющаяся даже на бессловесных покойников, которых за непосещение исповеди вы лишаете почестей погребения, а почему вы с такой же строгостью не следите за своими речами, которые восстанавливают народ против власти, которую вы же считаете «от Бога», и таким образом вносите смуту в среду крестьян?

-Повторяю, что ни в каких проповедях я авторитет власти никогда не подрывал. Что же касается погребений, то на это есть правило, по которому не бывших три года у причастия мы погребаем только с разрешения епископа, но у нас не было такого случая, чтобы я кого лишил христианского погребения.

-А почему вы не доверяете местной симбирской власти, что явствует из посланной вами телеграммы товарищу Ленину?

-Потому что Шарагин оставался безнаказанным, а я от него все время страдал. Личностью Шарагина, который, если можно так выразиться, в маске коммуниста подрывает и чернит и власть, и свою партию, не доволен и возмущаюсь не только я, но и многие граждане села Чуфарова. Если бы не Шарагин, то в нашем селе коммунистическая партия была бы значительно многочисленнее, нежели теперь (три человека). Так, например, я знаю, что учительница Марина Щипакина, фельдшер Кузнецов, Федор Ананьев, Афанасий Николаев подавали заявления, что они выходят из партии только потому, что не хотят быть в одном лагере с Шарагиным. А перечисленные мною лица как члены просветительского кружка были бы, без сомнения, не лишними для советской власти.»

20 апреля 1921 года Коллегия ЧК Симбирской губернии постановила заключить священника на пять лет в концлагерь.

23 апреля он был заключен в Симбирский губернский концентрационный лагерь принудительных работ.

Оказавшись в лагере, отец Сергий не перестал настаивать на своей невиновности и направил одному из уполномоченных Симбирской Губчека заявление, в котором писал:

«21 марта сего года уполномоченным Губчека товарищем Титовым я арестован и заключен под стражу первоначально при Губчека, потом в Исправдом, затем в Губтюрьму и наконец постановлением Коллегии заключен на пять лет в концентрационный лагерь, где в настоящее время и отбываю наказание, исполняя тяжелые физические работы, несмотря на имеющиеся у меня медицинские документы, что по состоянию своего здоровья на это не способен.

Во всех этих злоключениях я являюсь жертвой злостной клеветы личных моих врагов. Самой же горькой каплей в чаше моих страданий является терзание за жену и дочь, которые без меня остались с одним пудом муки и без всяких других жизненных припасов. Сколь тягостно быть лишенным свободы безвинно, единственно по клевете врагов, мне думается, Вы поймете это сами, а насколько мучительны мои моральные страданья о семье, для этого даже не нахожу слов, чтобы передать.

После своего визита к Вам, после разговора с Вами моя супруга передала мне свое впечатление, которое она вынесла от этого знакомства и разговора. По ее словам, Вы по своим душевным качествам человека являетесь диаметральной противоположностью своего предшественника Титова. Вы были в своих отношениях к ней весьма деликатным и с большим вниманием выслушали все, что она говорила, а Титов не хотел и слушать меня, даже на вопросы отвечал молчанием; Вы не проявили такого предубежденного взгляда на меня как служителя культа, который сквозил во всех словах и поступках по отношению ко мне Титова (он три раза предлагал мне снять рясу и не быть обманщиком народа).

А главное, что было отрадно для моей жены и для меня, это то, что, по словам ее, Вы как будто сочувственно, во всяком случае человечно, отнеслись к ее горькой в настоящее время доле и к моим переживаниям. Сделавшись жертвой судебной ошибки, я не хотел протестовать, а думал нести молча свой крест насколько хватит сил, но крайне тяжелое, критическое положение семьи моей вынуждает меня обратиться к Вам с убедительнейшей просьбой: будьте так добры и любезны, выслушайте мой правдивый рассказ, в котором не будет и скрупула лжи или неправды о том, почему я оклеветан, за что несу наказание, отнеситесь к моим словам с беспристрастием, отрешитесь от мысли, что я «поп», и из чувства сострадания (а мне жена передала свое впечатление, что Вы — человек с сердцем) к невинно осужденному не откажитесь взять на себя инициативу пересмотра моего дела. Из допроса, мне произведенного, и из газетной статьи я узнал, в чем меня обвиняют. В нижеследующих строках я изложу эти обвинения и свои возражения.

Обвиняют меня в том, что защищаю интересы кулацкого элемента. Возражаю на это следующее: дело обстоит как раз наоборот. В Чуфарове есть два квартала: так называемый «монастырь», в котором живут люди состоятельные и богатые, и «голодяевка», где, как показывает самое название, исключительно ютится в маленьких хижинах беднота. Прежний священник «монастырю» всегда оказывал особое почтение: в праздники к ним шел к первым с крестом и молебнами, а «голодяевка» всегда оставалась в конце. Не так поступаю я: духовное утешение несу прежде к обездоленным, а уже потом по долгу службы захожу и к богачам, а потому мои враги, которые и клевещут на меня, из монастыря», а в «голодяевке» нет таковых. Наоборот, зайдите в самую убогую землянку Петра Филина — первого в селе бедняка, и он назовет меня другом. А кто мои клеветники: Степан Шарагин и Никита Лаврентьев? Они вот действительно кулацкого происхождения. Первый -друг и приятель урядников да становых, с которыми, по рассказам сельчан, ходил в обнимочку, а второй — бывший лавочник, а ныне приказчик кооперативной лавки, не оставивший привычек лавочника.

Обвиняют меня, что будто бы из-за меня не прошел на селе посевком. Отвечаю на это, что общественное собрание на эту тему и вынесение приговора состоялось тогда, когда я даже не был в селе, а вместе с гражданами Ф. Ананьевым и С. Кузнецовым в Симбирск ездил. Называет меня газетная статья врагом трудящихся. Протестую против этого эпитета самым решительным образом, ибо никогда таковым не был и не буду: воспитанный в селе в доме бедного дедушки дьячка, я жил среди бедноты, не оставил бедный люд и потом, а получив высшее академическое образование, я, как отец Кирилл в рассказе Потапенко «На действующей службе», пошел к бедноте, и в моих ушах всегда раздается завет поэта: «Иди к униженным, иди к обиженным и будь им друг. Где тяжко дышится, где горе слышится, тут первый будь».

Обвиняют меня, что будто бы с церковного амвона я говорил о пришествии антихриста, будто бы называл таковым советскую власть. Возражаю на это, что тут явная ложь, и обвинять меня в этом может лишь тот, кто недооценил моего богословского образования или сам в этом деле профан. Наоборот, я постоянно разубеждаю своих пасомых, когда они начинают говорить на эту тему, так как антихрист — это определенная личность, а не собирательное лицо (каковой является советская власть).

Обвиняют меня, что я с церковной кафедры говорил что-то о кронштадтском мятеже и пророчествовал о каком-то перевороте на второй неделе Великого поста. Возражаю на это в высшей степени несуразное обвинение, что я не так глуп, как думают обо мне мои обвинители, чтобы в столь тревожное время стал говорить на эту тему, а, во-вторых, «Божия с кесаревым» я никогда не смешивал и не смешиваю. Темы моих проповедей не политика, а Бог, душа, добродетельная жизнь и вечное спасение.

Обвиняют меня, что обращающихся ко мне с требами прихожан я отсылаю к коммунистам. Возражаю на это, что никто не может указать ни одного случая, чтобы когда-нибудь и кому-нибудь я отказал. Наоборот, выражаясь словами поэта, «в жнитво и в сенокос, в глухую ночь осеннюю иду, куда зовут», по первому требованию, оставляя тотчас же все свои личные дела. Правда, был один подобный факт, в нетактичности которого по своей нервозности мне приходится сознаться. У меня уже давно идут личные счеты со Степаном Шарагиным, и не раз, по его обвинениям, мне приходилось оставлять приход для личных объяснений с вызывающими меня властями. Так было и в одно из воскресений октября месяца, когда я должен был явиться в Губчека. Тогда, отслужив обедню и торопясь выехать, я не стал служить ни молебнов, ни панихид, а нервно расстроенный сказал: «Из-за Шарагина мне приходится ехать, пусть Шарагин » служит». В этой нетактичности признаю себя виновным и извиняюсь.

Обвиняют меня в том, что я в своих проповедях ругаю коммунистов. Возражаю на это, что, как человек интеллигентный, я никогда не говорю ругательных проповедей. Обличительные проповеди, правда, произношу. Но и эти проповеди отнюдь не касаются коммунистов, ибо если бы я это сделал, то сие было бы вторжением в область политики, чего я не только по личным убеждениям, никогда не допускаю, но даже не могу допустить в силу распоряжений и Симбирского архиепископа и Всероссийского Патриарха, которые своими распоряжениями это запретили.

Обличения мои касаются лишь отдельных личностей, и то, конечно, как учит наука о проповедях гомилетика, не указывая определенных. Если мои обличения попали кому-либо не в бровь, а в глаз, то в целях исправления того человека я считал бы себя счастливым. Но горе мое в том, что обличаемые хотя и узнали себя в моих проповедях, как в зеркале, но, не имея и скрупула мудрости, не возлюбили меня за это («обличай премудрого,- говорит Соломон, — и он возлюбит тебя»), а вознегодовали, в чем сбылись другие слова — «не обличай безумца, ибо он возненавидит тебя». Кто же мои враги? Каковы они? За какие обличения меня возненавидели? И каковыми побуждениями я руководствовался, изобличая их? Мне думается, что решение этих вопросов не только не безынтересно для Вас, но в деле справедливого заключения необходимо, а потому считаю необходимым в нижеследующих строках с этим Вас познакомить.

Главными своими врагами я считаю: Никиту Лаврентьева, Владимира Панкратьева и Степана Шарагина. Никита Лаврентьев — бывший лавочник, а ныне приказчик кооперативной лавки и, как таковой, изобличен ревизионной комиссией… в растрате государственных разверсток…

Владимир Панкратьев — бывший волостной писарь Загу-даевской волости, а ныне секретарь волисполкома. В бытность в Загудаевке, по упорным слухам, был выгнан оттуда за растрату казенных денег. У нас в исполкоме изобличен в том, что, выдавая красноармейкам жалованье, удерживал у них в свою пользу некую толику. За это был судим, просидел шесть месяцев в тюрьме, а теперь опять на этой же должности.

Степан Шарагин — приятель бывших становых и урядников, а ныне присосавшийся к коммунистической партии и ее чернящий следующими поступками. С воза гражданина села Маклауш Димитрия Суркова украл баранью тушу, воз был предназначен для окопного страдальца красноармейца. Вместе с гражданином села Маклауш Василием Каниным незаконно реквизировал у кого-то двенадцать овчин; с гражданина села Чуфарова Семена Михайловича Николаева взял взятку мукой, мясом, медом за разрешение ему производить помол и велел варить для него самогонку, угрожая в противном случае мельницу передать в другие руки; ревизионной комиссии, производившей учет государственных разверсток, приемщиком шерсти Данилой Николаевым было заявлено, что Шарагин вместе с Лысенковым и Степаном Киселевым взяли у него одиннадцать фунтов шерсти. Вот обличение этих их деяний вызвало с их стороны злобу и клевету.

Но главным образом они возненавидели меня не за проповеди, а за следующее: я был мобилизован на должность секретаря сельсовета… Зная, что все разверстки по нашему селу исполнены своевременно, что граждане страдают от недобропорядочности своих же сограждан, я об этом обществу заявил. Общее собрание выбрало ревизионную комиссию, которая и разоблачила хищение. Теперь спрашивается, чем я руководствовался, разоблачая это? Считаю это долгом секретаря, ибо в противном случае я был бы соучастником.

Раскрывая это, мне хотелось поддержать у граждан то хорошее впечатление, которое произвел на них много и глубокоуважаемый председатель Ревтрибунала товарищ Румянцев. Он на митинге в годовщину Октябрьской революции говорил, что обществам, которые исполнили разверстку, будет выдана мануфактура, а наше общество, исполнив таковую и не получая мануфактуры, начинало говорить: «И этот наболтал». Желая доказать, что не он наболтал, а свои бесчестные граждане все это сделали, я и старался все изобличить. Но в результате сам я лишен свободы на пять лет!

В сказанном одна чистая правда, и я, таким образом, являюсь жертвой судебной ошибки. Болея душой и сердцем о своей семье, ужасаясь тому, как она будет жить, зная болезненность своей супруги, я раздираюсь на части, а потому обращаюсь к вашей человечности и умоляю пересмотреть мое дело».

22 февраля 1924 года Комиссия НКВД по административным высылкам изменила приговор на два года ссылки в Зырянский край. Через восемь месяцев отец Сергий был освобожден; возвращаясь в Симбирск, он остановился в городе Вятке, так как не имел средств сразу доехать до Симбирска.

На следующий день по его приезде в Вятку епископ Авраамий (Дернов) назначил протоиерея Сергия настоятелем Успенского собора в городе Яранске. 3 ноября он отслужил первую службу в соборе и с тех пор служил часто, проповедуя за литургией и всенощной, и деятельно участвовал во всех церковных событиях города. Это было время тяжелое для церковной жизни Вятской епархии, так как власть захватили обновленцы, и бывали периоды, когда на кафедре не оставалось православного епископа, а обновленческие спешили рукоположить своих священников.

В результате, когда во главе епархии все же становился православный епископ, клиры храмов разделялись, так как одни священники были рукоположены православными архиереями, а другие обновленческими, причем зачастую обновленцы, когда их храм переходил под омофор православного архиерея, отказывались приносить покаяние. Все это порождало нестроение и смуту в приходах. Такое положение было и в Успенском храме.

В начале января 1925 года в Яранск прибыл направленный сюда Патриархом Тихоном епископ Нектарий (Трезвинский), который назначил протоиерея Сергия своим секретарем; в этой должности отец Сергий пробыл до ареста владыки. После того как во главе Иранского викариатства стал православный епископ, духовенство усилило борьбу против обновленцев, которые при помощи советской власти отнимали храмы у православных и достигли в этом некоторых успехов. Теперь же многие приходы возвращались в православие.

27 февраля 1925 года протоиерей Сергий направил рапорт Святейшему Патриарху Тихону, в котором писал: «Два года Яранская епископия была обновленческой под управлением Сергия Корнеева. Но верующая душа, которая по природе — христианка, чутьем своим опознала ложный путь, указываемый ей, не подчинилась водительству изменника православия, изгнала его и вступила в каноническое общение с Вашим Святейшеством. Ныне под духовным водительством Преосвященнейшего епископа Нектария она вся православная. Главными деятелями в такой перемене и восстановлении православия были церковный староста собора Иван Васильевич Охотников и следующие граждане: Николай Павлович Стародумов и братья Михаил и Иаков Алексеевичи Чернышевы.

О первом я уже делал доклад его Преосвященству, и последний представил его к благословению Вашего Святейшества. Но было бы несправедливо оставить без внимания деятельность и последних трех, вместе с Охотниковым перенесших за свое святое дело тюремное заключение, а посему, вспомнив о них, когда я ехал к Вашему Святейшеству,» решил их также представить к благословению Вашего Святейшества с выдачею грамот, будучи вполне убежден, что его Преосвященство вполне будет согласен с таковым моим представлением».

14 марта Святейший Патриарх Тихон написал на рапорте свою резолюцию: «Указанным здесь лицам изъявляю признательность и призываю на них Божие благословение». Обновленцы пытались отомстить епископу Нектарию и стали жаловаться на него Патриарху Тихону. Патриарх переслал жалобу владыке и благословил разобраться в происходящем.

В результате 18 марта 1925 года настоятель Успенского собора протоиерей Сергий, а также все благочинные Яранского викариатства направили Патриарху Тихону рапорт о положении церковных дел в Яранском викариатстве, в котором писали:

«Враг рода человеческого, нередко являющийся с целью обольстить, аще возможно, и избранных во образе Ангела светла, во образе епископа Сергия Корнеева, при его благообразной наружности и внешней доброте сердца, подкупающей ласковости и обходительности, два года обманывал верующих паствы Яранской, пася словесных овец Христовых среди болот и раскола, ереси и отступления от православия и говоря, что ведет на чистый и ароматный луг вертограда Господня.

Но пасомые увидели обман своего пастуха и изгнали его вместе с его помощником, настоятелем кафедрального собора отцом Турушным. Оставшись одни среди этого болота, верующие молили Пастыреначальника Господа послать им «пастыря добра», который бы душу свою готов был положить за вверенные ему Богом люди, а не наемника, подобного изгнанному Корнееву, который ради временных своих благ, ради собственного спокойствия, из-за тщеславия (архиепископства ради) и шкурничества вел к гибели всю паству свою. Бог вложил Вашему Святейшеству назначить нам епископа Нектария.

Теперь мы видим, что такого первосвященника нам и подобает иметь. Он сразу исторг плевелы Сергия Корнеева. Кораблю Яранской церкви сразу дал верный курс и руль его держит крепкими руками. Правда он горяч, но эта горячность есть ревность по Бозе, по вере, по святому делу душеспасения, что так ценно в очах Божиих, Которому ненавистна теплохладность. Почему и просим не придавать значения жалобам на нашего епископа, унижающим авторитет нашего архипастыря».

Активная церковная деятельность православных привлекла внимание властей, и ОГПУ составило следующее заключение о происходящих событиях: «Агентурными действиями ОГПУ было установлено, что в декабре 1924 года сгруппировавшийся в церковном совете Успенского кафедрального собора города Яранска кулаческо-монархический элемент — купцы Чернышевы, Охотников, думец Стародумов и другие, называя себя примыкающими к тихоновской ориентации, грубой физической силой религиозной толпы этой же ориентации, разогнав в городе Яранске так называемые обновленческие церковные советы, захватив все церкви под свое руководство, послали к бывшему Патриарху Тихону в Москву делегата Чернышева за епископом. Тихоном был послан в Яранск епископ Нектарий Трезвинский, совершенно неизвестный населению Вятской губернии. Трезвинскому во всей работе помогал вернувшийся только что из ссылки священник Знаменский».

5 апреля 1925 года епископ Нектарий был арестован и заключен во внутреннюю тюрьму Вятского ОГПУ.

22 мая сотрудники ОГПУ допросили протоиерея Сергия и, отвечая на их вопросы, священник сказал: «С епископом Нектарием я всегда служил обедню. Точно сказать относительно его проповедей я не могу, так как проповеди говорились всегда в конце обедни, когда я был занят в алтаре. Лично я также говорил проповеди, в каждой из которых касался обновленцев и что путем погибельным они ведут; имел выражения: лучше идти по старому с Богом, чем по новому без Бога. В проповедях своих о советской власти я никогда не говорил».

На следующий день сотрудники ОГПУ произвели в доме священника обыск. Видя, что дело, начавшееся арестом епископа Нектария, идет при поддержке властей к захвату собора обновленцами и аресту всех сопротивляющихся этому, отец Сергий решил ехать в Москву.

26 мая был допрошен в качестве свидетеля один из священников Успенского собора Милославский, который, отвечая на вопросы следователя, сказал: «Вместе с епископом Нектарием в Советск приезжал и протоиерей Сергий Знаменский. Но служил он только в одной Спасской церкви и ограничился двумя проповедями за всенощной и за обедней на тему «Разбор обновленческого течения», в которых указывал на неканоничность образования ВЦУ, на неканоничность Собора 1923 года, безблагодатность обновленческого священства (но что он под этим подразумевал, я не знаю) и призывал верующих отклониться от обновленческого течения, как церковной организации, не дающей верующим спасения.

Я лично читал его послужной список, в котором значится, что в империалистическую войну Знаменский был продолжительное время добровольцем — полковым священником на передовых позициях в боях, за что был представлен корпусным офицерством к награде и был награжден двумя «Аннами» и бриллиантовым крестом, который был надет на Знаменского собственноручно бывшим императором Николаем. Отношение Знаменского к советской власти и существующему строю было отрицательное, а на одном богослужении за всенощной в проповеди Знаменский открыто публично закончил проповедь словами: «лучше при старом строе, но с Богом, чем при новом, но без Бога»».

Окончив допрос, следователь вручил священнику повестку на вызов для допроса протоиерея Сергия Знаменского и просил передать ему. Перед отъездом в Москву отец Сергий зашел в дом к священнику Милославскому попрощаться, и тот хотел передать ему повестку, но отец Сергий не взял ее. От Милославского он сразу же пошел на вокзал и в тот же день уехал в Москву, решив найти священническое место в другой епархии.

В Москве он узнал, что только епископа Серафима (Звездинского) можно застать в Дмитрове. В Дмитровском районе, однако, не оказалось свободной священнической вакансии, и отец Сергий уехал в Нижний Новгород, затем в Арзамас, а оттуда отправился пешком в Саровскую обитель помолиться преподобному Серафиму. В Сарове он прожил больше недели, усердно прося преподобного о помощи. Из Сарова он выехал во Владимир, оттуда в Муром, и здесь ему сообщили, что вскоре освободится место священника, о чем его известят.

Отец Сергий уехал в Москву и вскоре получил телеграмму, что место освободилось. Выехав в Муром, он прибыл туда в тот день, когда там развернулась многолюдная ярмарка.

Обо всем происшедшем с ним на ярмарке отец Сергий писал впоследствии супруге Марии:

«Господь послал для меня новое испытание…

В Муроме 25 июня старого стиля, в день Петра и Февронии, Муромских чудотворцев (я в этот день служил в соборе и у раки святых молился о благополучном исходе твоей болезни), я задержан, арестован и заключен в Муромскую тюрьму, где просидел недолго, этапом через Московскую Таганскую переправлен во Владимир. Теперь сижу здесь. Через два дня будет две недели (9 июля), как я за решеткой…

Видно, Господу не угодно пока, чтобы мы устроились так, как было хотели…

Заключенные со мною, которые убедились из моих слов в моей невиновности, говорят, что это судьба, злой рок. Долго сам я даже недоумевал, как мог очутиться в таком положении, но священники и архиереи, находящиеся в тюрьме, видят в этом верх испытания, которым Господь испытует мою веру и любовь. Этим они меня успокоили…

Перенесем оба, что еще суждено, стоически, и верь, что после этого на нашем небосклоне туч и гроз не будет! Только слушай же спокойно, как Господь меня испытует.

25 июня я пошел прогуляться по Мурому, чтобы посмотреть этот город, и между прочим направился в район ярмарки поинтересоваться, думая, что она нечто вроде Нижегородской. Было очень душно, а ты знаешь, какой я потливый; посему шел, обтираясь и обмахиваясь платком. Зная, что на ярмарках оперируют искусно карманники, я вынул из кармана свое портмоне и нес его в руках. Неоднократно мне навстречу попадали одни и те же лица (район ярмарки очень невелик). Между прочим раз 7-8 встречал какую-то маленькую (от горшка два вершка) девчонку. На это я не обращал никакого внимания, но когда она подозвала к себе какого-то мальчишку и указала на меня, это меня заинтересовало. Я стал следить за мальчишкой. Он шел впереди, а я сзади. Когда, идя за ним, я таким образом очутился в самой гуще ярмарки — у карусели, то, сочтя неудобным для себя тут быть, повернул обратно.

Мальчишка тогда догоняет меня и спрашивает: «Что тебе надо?» — «Дам деньги, куплю и сделаю, что мне надо, без тебя», — сказал я и, подумав, что тут афера карманников, поспешно удалился от него на другую сторону, даже вне района ярмарки, куда не достигал и свет электричества. Здесь вышеупомянутая девочка опять прошла мимо меня.

Все это время ни я ей, ни она мне ничего не говорили. Но вдруг в этот самый момент меня приглашают в ярмарочное отделение милиции и составляют протокол о покушении на изнасилование малолетней (?!).

Потом редакция исправляется: «приглашение девочки с неизвестной целью»…

Народу набежала масса. Кто-то нарядился в мою рясу, когда производился личный обыск, и стал благословлять народ, другой… дергает меня за волосы, смеясь над «гривой», третий, допускал циничные, нецензурные замечания по моему адресу…

В результате всего я уже почти две недели сижу в тюрьме. В Муроме я потребовал очной ставки с этой девочкой. Она была устроена. Вот вопросы ей и ее ответы.

— Приглашал ли вас гражданин Знаменский и что говорил?

—Ничего он не говорил, а махал кошельком и рукой.

—Почему вы думаете, что эти его действия не произвольны, а относились к вам?

—Он проходил мимо меня не раз. Преследовал ли вас Знаменский?

—Не знаю, но он ходил около меня с час.

Вот и весь допрос. Где же тут покушение на изнасилование, развращение или даже просто приглашение для неизвестных целей?!

Вот мальчишка (ее брат, оказывается) говорил, что я его призывал и давал ему денег, чтобы он что-то сделал. А что? -не объясняет…

Лично за себя успокоился, благодарю Бога, что смиряет мою гордость. Я вижу, что Промысел Божий привел меня во Владимирскую тюрьму не напрасно… заключением в тюрьму из-за девочки Господь смиряет мою гордыню, чтобы я не гордился тюрьмой как местом страданий за Церковь, что было прежде…»

Во время этапа из Муромской тюрьмы во Владимирскую отцу Сергию встретились две женщины, которые хорошо знали эту девочку и охарактеризовали ее как крайне развращенную.

31 августа следствие по делу о развращении девочки было прекращено, и затем продолжено дело, начатое еще в Вятке, куда протоиерей Сергий был отправлен вскоре этапным порядком, прибыв в тюрьму при Вятском ОГПУ

31 августа следствие по делу о развращении девочки было прекращено, и затем продолжено дело, начатое еще в Вятке, куда протоиерей Сергий был отправлен вскоре этапным порядком, прибыв в тюрьму при Вятском ОГПУ

21 сентября 1925 года. В тот же день священник был вызван на допрос и собственноручно написал свои показания:

«Я знаю, в чем меня обвиняют, а посему даю такие показания: 119 статья УК, которая мне инкриминируется, гласит: «Использование предрассудков масс с целью свержения рабоче-крестьянской власти или для возбуждения к сопротивлению ее законам и постановлениям».

Какое тяжелое обвинение: свержение власти! противление ее законам! да еще даже возбуждение масс ко всему этому! Я не буду увеличивать и удлинять свои показания богословско-философскими рассуждениями о недопустимости всего этого со стороны священника, как проповедника диаметрально противоположного всему этому, не буду скреплять своих рассуждений ссылками на цитаты Священного Писания, вроде: «нет власти, которая была бы не от Бога», и потом: «необходимо повиноваться всякой власти, не только благой, но и злой» и «воздавать всем должная: кому честь, кому страх, кому подать».

Не буду потому, что все это по естественному к обвиняемому недоверию не достигнет цели и лишь, может быть, вызовет у человека неверующего ироническую улыбку, чему я не желаю подвергать свое религиозное credo. Умолчу и о том, что обвинение во всем этом кого бы то ни было в настоящее время уже не современно. Власть, готовящаяся к 10-летнему юбилею и признанная всеми державами, уже настолько окрепла и заслужила симпатии народа, что говорить о какой-либо контрреволюции, и тем более церковной (об этом не раз печаталось в газетах), не приходится.

Приступим прямо к разбору тех конкретностей, что мне приписывают, как обвинение по 119 статье УК.

Первое. Будто бы в одной из проповедей я сказал: «Лучше со старым строем, но с Богом, нежели с новым, но без Бога». -Этого я не говорил. А раз не говорил, то таким кратким заявлением можно бы и ограничиться, берущий на себя этот труд должен о речах давать стенографический отчет, а не выхватывать фразы в неточной редакции. Но я догадываюсь, о какой моей проповеди идет речь, припоминаю ее содержание, помню даже и то, что в числе слушателей я заметил одного, который (потом мне сказали, что это обновленческий псаломщик) записывал мои слова, на которого я во время своей речи устремлял свой взор и ближе к которому пододвигал аналой, дабы он, пришедший, видимо, с целью передать мою речь своим попам-обновленцам, ее не исказил (а он все же исказил!).

Эту речь я говорил в Спасской церкви города Советска. Там начинало развиваться обновленчество. Приезжал даже обновленческий епископ Филарет, которого я называл в проповеди «дядя Филарет», но его православные изгнали, пастырей своих заставили принести покаяние и, присоединившись к православному Яранскому епископу Нектарию, пригласили его и меня служить в городе Советске.

И вот за богослужением в Спасской церкви я, по распоряжению епископа, должен был в проповеди разъяснить разницу между православием и обновленчеством. Делал я это, проводя параллели между тем и другим, указывая на то, что Христос основал Новый Завет, когда все было исполнено из Ветхого; я спрашивал: «А исполнили ли мы Новый Завет, захотев какого-то новейшего?» Остановившись же на одной из статей журнала «Христианин», в которой отрицается (или по крайней мере, имеется к этому тенденция) Божество Христа, я говорил: «Лучше идти старым путем, но с Богом, ли новым — обновленческим, но без Бога». Вот в подлинной редакции приписываемая мне фраза.

Но возьмем ее даже в той редакции, в которой цитирует ее мой неведомый обвинитель. К его неудовольствию, даже и в этой редакции она не может завинить человека, если взять ее в контексте речи. Если бы он был человек интеллектуально развитый, то не вырывал бы отдельной фразы, а улавливал бы смысл. Ведь строй может быть всякий: государственный, общественный, семейный, церковный. Об этом последнем у меня и была речь. Всякий, я уверен, мою речь так и понял.

Думается, что и сообщивший о ней понять иначе не мог, а если доносит иначе, то явно со злостной целью. А раз моя речь носила характер чисто церковный и касалась вопроса спорного между нами, церковниками, «pro sua domo» — в свою защиту», «в своих интересах» (лат.), то ни обновленцы в силу 13-й статьи конституции не имеют права указывать, что говорить и что не говорить, чтобы этим не вмешаться в дела другой религиозной общины, ни советская власть не станет вопреки декрету от 20.01.1918 года входить во взаимоотношения группы верующих. Ибо, если бы последняя это допустила, то сие было бы нарушением инструкций НКЮ и НКВД от 19.06.1923 года, запрещающих «административным вмешательством поддерживать какой-либо культ в ущерб другому».

Посему вышеуказанная моя проповедь, из которой кто-то сделал перефразированное извлечение обвинением для меня быть не может, и в произнесении таковой проповеди я не считаю себя виновным.

Второе. Что касается другой проповеди, которую я говорил в городе Яранске 8 марта перед крестным ходом, то и она не должна служить мне обвинением. Проповедь была вероучительная. А вероучительные проповеди постановлением ВЦИК 13.04.1921 года не запрещаются, а, наоборот, по циркуляру НКЮ 3.01.1919 года было бы незаконно преследовать за них, так как циркуляром НКЮ 19.06.1923 года бороться с религиозной пропагандой надо не репрессиями, а другими указанными мерами.

Перед крестным ходом 8 марта я говорил проповедь об историческом происхождении крестных ходов, об их значении, а закончил приблизительно так: «Говорят, христианство отжило, умерло, а я вижу вас в таком количестве собравшихся — и мужчин и женщин, и старых и молодых, и образованных и простецов — и радуюсь пастырским сердцем. Возьмем же священные хоругви, эти наши знамена, нанесем их на стогны града. Крестный ход есть смотр религиозным силам. Пусть неверующие видят силу, мощь христианства, которое не умерло, но живет». Может ли тут быть речь о каком-то антисоветском натравливании?! Здесь не только нельзя говорить о том, о чем гласит 119-я статья УК, но даже и о пропаганде, за которую по 69-й статье УК наказываются нарушители 119-й статьи. Если и может быть речь о какой пропаганде, то чисто церковной, религиозной, а таковая по конституции РСФСР допускается наравне с антирелигиозной.

Рассматривая эти две свои проповеди под этим же углом или через эту же призму, а также и по толкованию 119-й статьи УК профессором П. В. Гидуляновым в его статье, помещенной в № 1-2 журнала «Революция и Церковь» за 1924 год, я никак не могу признать себя виновным перед гражданским законом. Теперь в заключение всего остается сказать несколько слов о причине, побудившей меня выехать из Яранска, так как это разъяснит, от кого и от чего я скрываюсь.

В город Яранск прибыл обновленческий поп Турутин, ранее бывший настоятелем собора, но прихожанами изгнанный. Он начал по своем приезде оттягивать собор. Епископ Нектарий был в это время как раз арестован, а предстояла борьба, которая всей тяжестью ложилась на мои плечи, и я, таким образом, находился между молотом и наковальней, между Сциллой и Харибдой, между двумя огнями. Долг пастыря и прихожане требовали одно, долг семьянина — другое. Религиозная община заставляла защищать и бороться, жена умоляла удалиться от этой борьбы. Уже по опыту зная, на какие низости способны обновленцы, я согласился с супругой и выехал из Яранска.

Во-первых, чтобы отдохнуть, что еще в феврале месяце мне было предписано московскими врачами, а во-вторых, найти себе новое место служения, где бы не пришлось вести борьбу с обновленцами.

Что же касается того, что я скрылся, то это и правда и неправда. Правда: я скрылся (но не здесь и не перед советской властью мне каяться) от дела Божия: увидал волка грядуща и, как наемник, убежал, оставив стадо на расхищение. Что же касается скрывательства от гражданской власти, то с одной стороны официально этого нельзя сказать: я никем не был обязываем к явке в ГПУ. Правда, когда у меня уже был куплен на городской станции билет в Москву и когда я уезжал, зашел к священнику Милославскому, то он показал мне повестку ГПУ, но я от него ее не принял, сказав ему: «Ты не милиционер, не курьер и не агент».

В этом я виноват, признаюсь, и прошу два с половиной месяца, что я нахожусь под стражей, зачесть достаточным к сему наказанием, ибо этот мой поступок законом не предусмотрен, а если его рассматривать как побег из-под стражи (и то из-под стражи!) без взлома замков и насилия охране, то карается четырнадцатидневным арестом. У меня дома в настоящее время жена без гроша денег, без куска хлеба с родившейся без меня дочерью. Прошу пожалеть бедного ребенка, который требует покоя и лучшего питания матери, войти в положение несчастного отца, еще не видавшего своей дочери, и освободить меня в возможно скором времени, дабы скорее мог добыть хлеба обездоленной семье».

5 октября 1925 года протоиерей Сергий из Вятской тюрьмы при ОГПУ был переведен в Вятскую городскую тюрьму.

6 октября следствие по его делу было закончено, и следователь ОГПУ вынес следующее заключение: «Считая предъявленное обвинение гражданину Знаменскому доказанным, следственное дело законченным и преступные действия его умышленными, за что он уже был сурово наказан, полагаю: данное следственное дело представить на внесудебное рассмотрение Особого Совешания Коллегии ОГПУ с предложением гражданина Знаменского Сергея Ивановича из пределов Вятской губернии изолировать и лишить его возможности антисоветской деятельности как неисправимого».

Затем дело было переслано в Москву на рассмотрение 6-го отделения секретного отдела ОГПУ. Секретарь отделения порекомендовал отправить священника на два года в концлагерь.

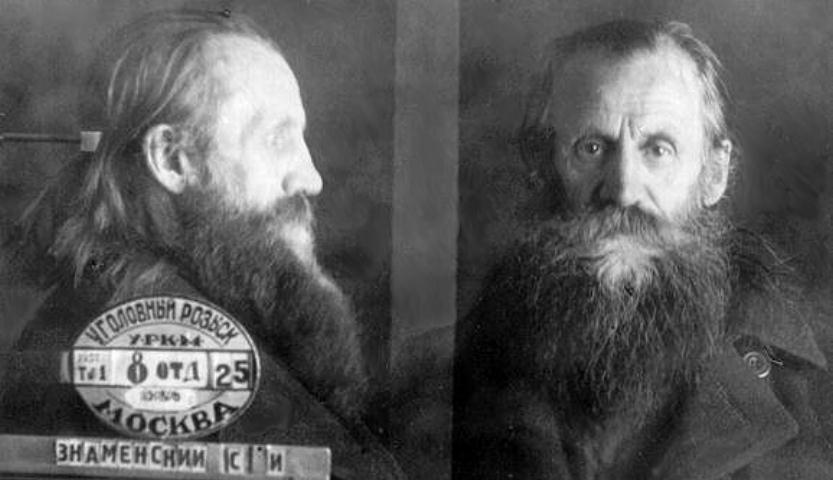

26 марта 1926 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило протоиерея Сергия к двум годам заключения.

С открытием навигации на Белом море он был отправлен в Соловецкий концлагерь.

По окончании срока заключения в 1927 году, он был направлен в Екатеринбург под надзор ОГПУ.

Вскоре священник был снова арестован и приговорен к трем годам ссылки в Узбекистан. Вернувшись из ссылки, протоиерей Сергий стал служить в храме мучеников Флора и Лавра в городе Кашире Московской области.

В 1937 году власти арестовали священника, обвинив его в хулиганстве. Но обвинение было настолько нелепым, что суд вынужден был его оправдать.

Однако 17 ноября 1937 года власти снова арестовали его.

На допросах священник виновным себя не признал. «-Дайте правдивые показания о вашем отношении к советской власти, — потребовал следователь.

-После совершения октябрьской революции я долгое время считал эту революцию за крамолу, бунтарство и делом временным. — ответил протоиерей Сергий.

-Вы точнее скажите о своем отношении к советской власти.- сказал следователь.

-А точнее могу сказать, что враждебное.

-Будучи враждебным человеком к советской власти, где вы проявляли активные действия против нее?

-Я открытых враждебных действий против советской власти не проявлял».

На этом допрос был закончен.

25 ноября Тройка НКВД приговорила отца Сергия к расстрелу.

Протоиерей Сергий Знаменский был расстрелян 27 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Тропарь священномученику Сергию , глас 4-й

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Сергие, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

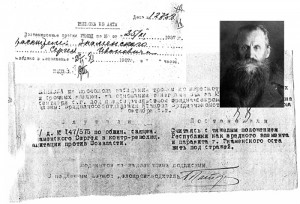

У меня есть фото Сергия Знаменского где он в военной одежде. Эта фотка из следственного дела Нижегородского архива

если можно, вышлите на sergorrr@yandex.ru

Заранее спасибо!